こまめ

こまめどうも、超ディープなコーヒー器具研究室へようこそ!

今回は粒度検証に関する重要な問題点について提起し、情報の用途や取得時の注意点を認知していただくことを目的としています。

最近はコーヒー器具の情報も錯綜してるし、AIの影響で誤情報まで生まれてるからカオスよね〜

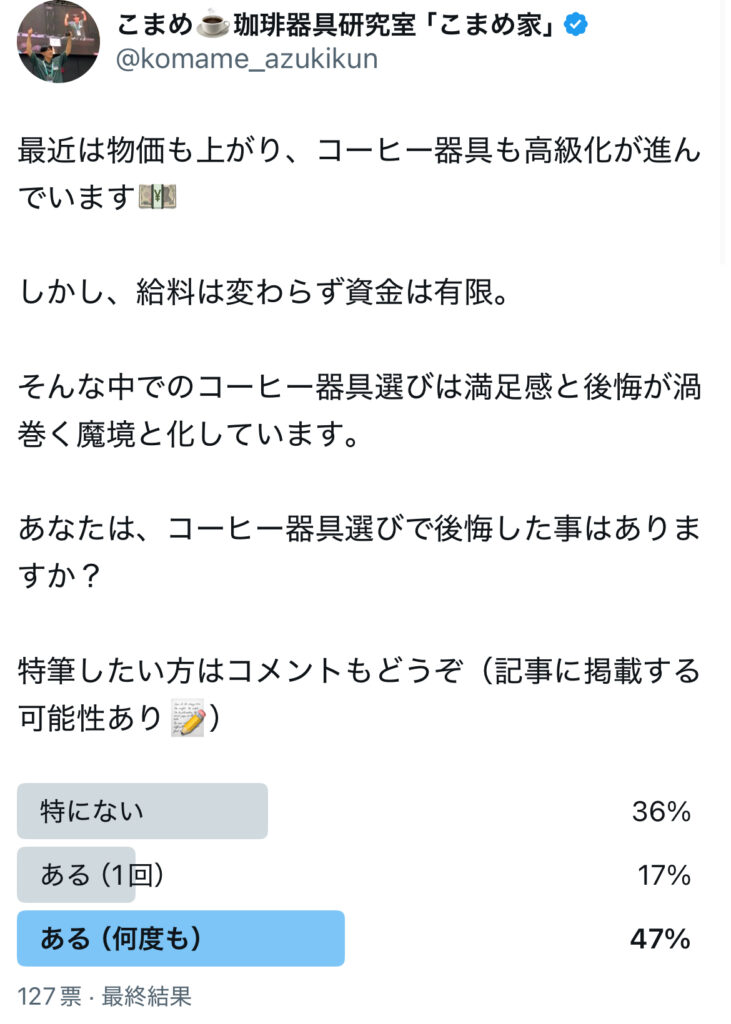

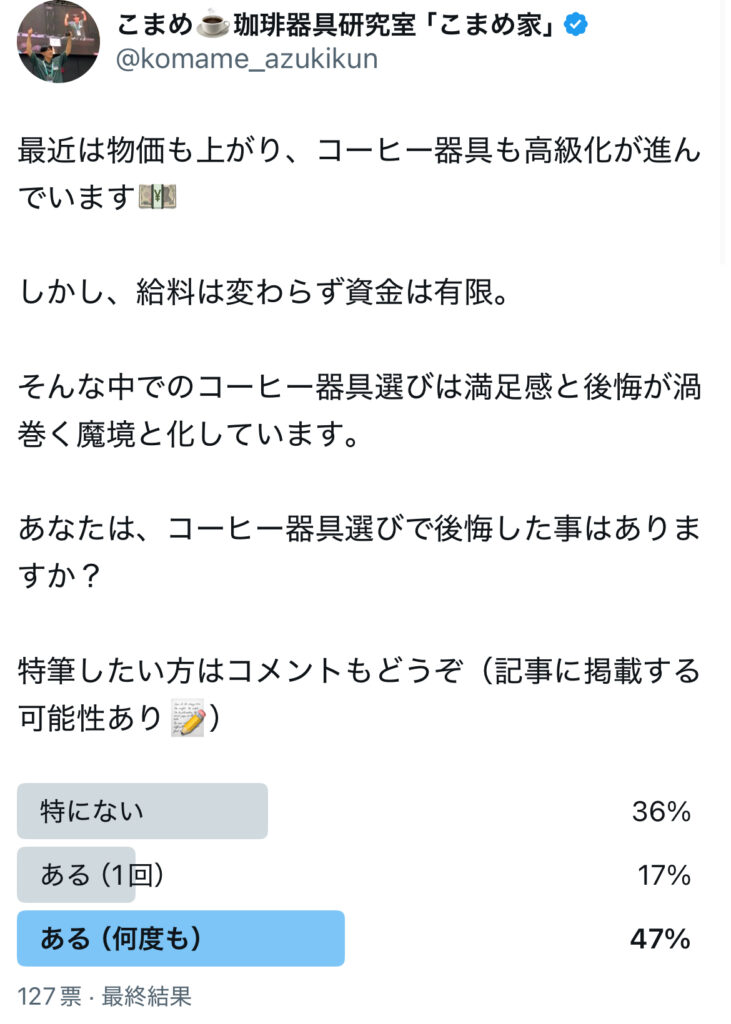

あらゆるコーヒー器具の高額化も進んでおり、資金も有限であることを踏まえれば、更に高い知識と選別能力を求められる時代になっていると言えるでしょう。

買ってから後悔するパターンも一定数おるからな

そのために重要なのが発信側の精度・質の高い情報と、その受け取り方ってことね

今回は粒度検証という内容に限定して、より的確な情報の捉え方について言及していきます。

問題提起の背景

粒度分布の検証に言及する理由としては、曖昧にしておく事ができない課題が表面化しているためです。

特に、ミル別の飲み比べ検証やレビューについてが顕著やな

こまめ家でも過去にYoutube等でミル別の飲み比べ検証をしていましたが、当検証には解決すべき重要な問題点があります。

例を挙げるとすれば、コマンダンテC40とタイムモアC2の飲み比べで味の違いをチェックするなどですね

どんな問題点があるの〜?

“各ミルの粒度が同じという根拠情報が弱い“事と“受け手側の情報バイアス“ですね

各問題点について、もう少し詳しく確認してみましょう。

“粒度が同等“という根拠が弱い

飲み比べ検証において“味が違う“というミルの違いを主張する場合、確実に粒度が“同じ・近い“という根拠が前提に無ければ検証が成立しません。

でも、その根拠になる資料の情報がそもそも弱いってことやな

なぜなら“同じ・近い“と主張するためには、下記について適切かつ明確な指標が必要だからです。

- 粒度分析に用いる検証手法・機材は適切か

- 検体の量は適切か

- 検証の試行回数は十分と言えるか

- 検体情報の透明性・一貫性はあるか

こまめ家の過去の検証では、上記についての情報や検証が不足している状態でした。

今までは各粒度の割合を比較して判定してましたが、それだけでは真に“近い“とは断言できません。

ですので、飲み比べ検証における“ミルによる味の違い“という内容に関しては慎重に情報を精査すべきでしょう。

それってホンマにミルのせいなんか?って疑うべきやな

受け手側の情報バイアス

コーヒー関係に限らず、人は専門性の高い実績や権威を持つ発信者の情報に無意識に服従する性質があります。

発信者が単なる主観を述べても、そこに偏った信頼を置いてしまうという事ですね

社会心理学者ロバート・B・チャルディーニの著書「影響力の武器」第6章の内容が参考になるな

コーヒー器具で事例を挙げるなら「あの人がAのミルよりBの方が美味しいと言っていた」という内容でしょう。

「こちらの方が酸味が明瞭」とか「浅煎り向き」とかは、どこまで行っても個人的な感想やからな

しかも“同じ・近い粒度“と主張する根拠情報が弱い場合、前提も破綻しちゃってるもんね〜

つまりどのような肩書きでも、感覚的・官能評価における情報に優劣はなく“その人の環境における主観“と割り切るべきです。

なので、飲み比べなどはエンタメとして捉えるのが適切だということですね!

では、次に主観以外の情報の精度を担保するために何が必要か確認していきましょう。

粒度分析の方法について

一般的に粒度分布の検証で用いられる方法として一般的なのは、試験篩を用いた方式です。

レーザー解析とか画像解析とかあるけど、篩の理由があるんか?

コーヒー粉の粒度分布は骨材(取り分けて砂の領域)と近しく、骨材の篩い分けに関して具体的規定が明記されているのがJIS A1204という規格だからですね

骨材は建物の強度に直結するため、篩い分けの精度が骨材の品質を物語ると言っても過言ではありません。

そのためJISの規定に可能な限り沿う事は、粒度検証の情報精度を向上させる根拠になるわけです。

じゃあ最近話題の画像とかで粒度分布出せる方法ってどう扱うの?

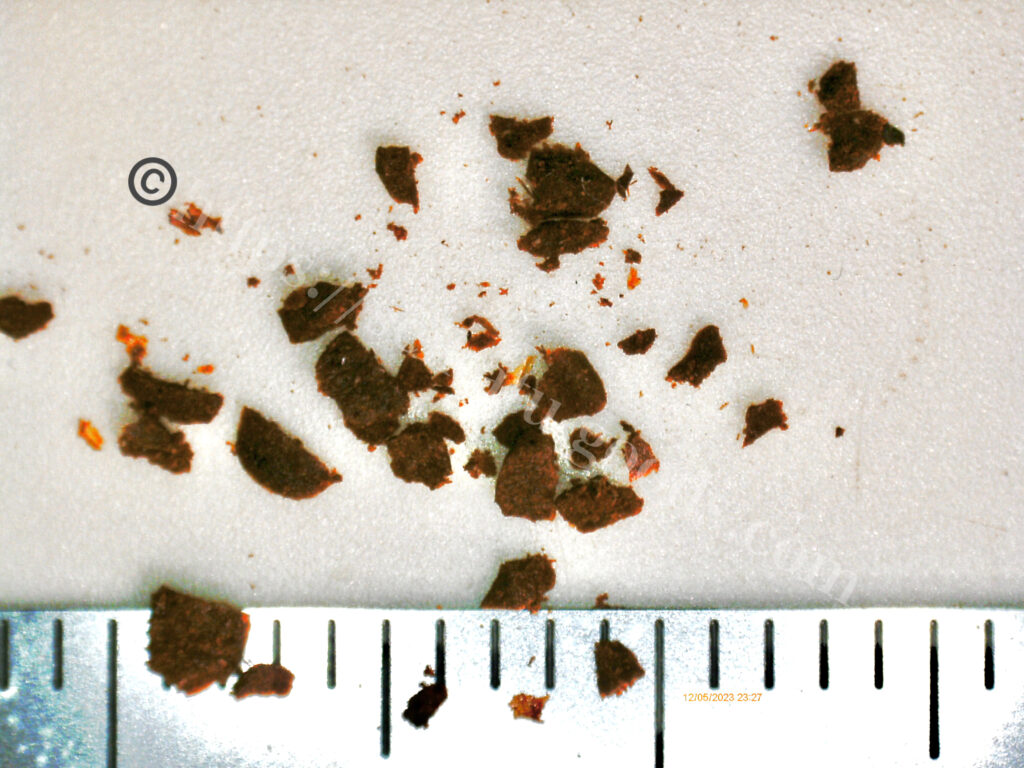

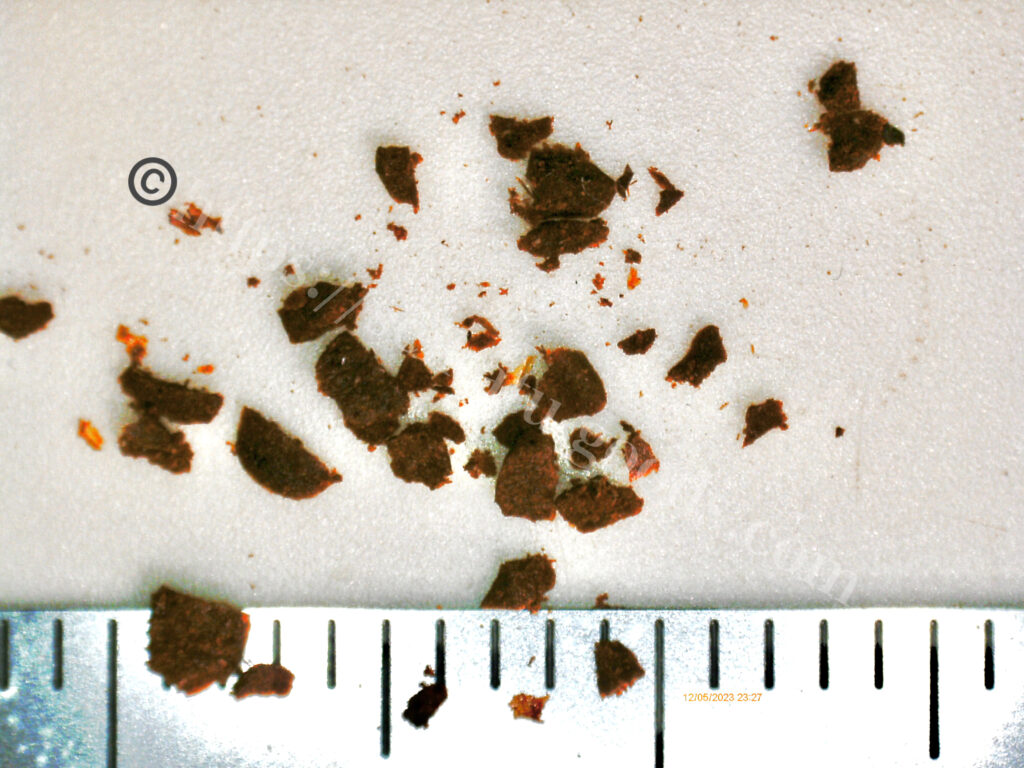

それは簡易的な画像解析で、平面における面積測定により導き出す方法ですね

CM-200も同じ測定方法やな

これらの測定方法は粉の重なりの誤認等に弱く、実際に検証結果の偏差は安定とは言えない数値を示します。

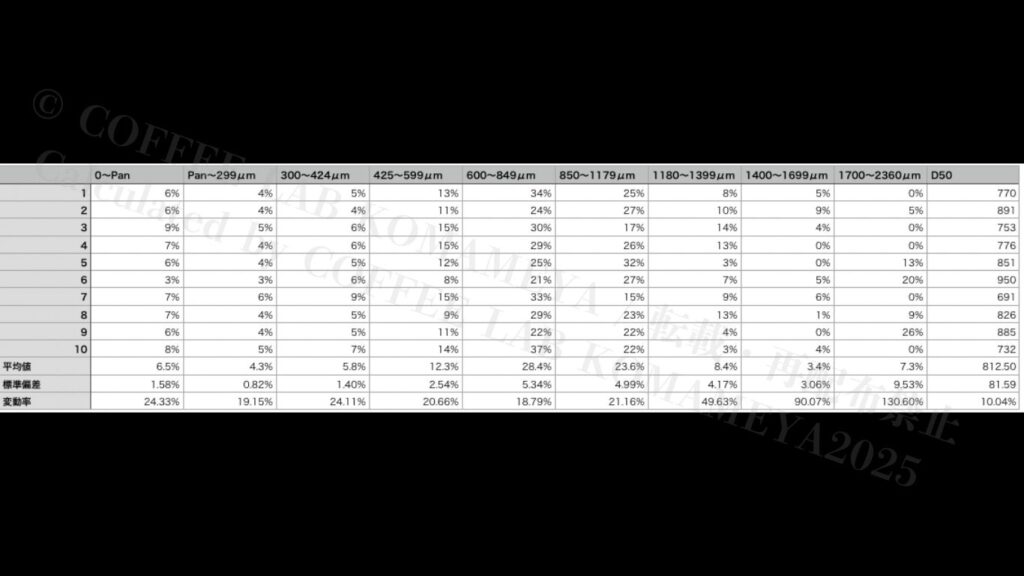

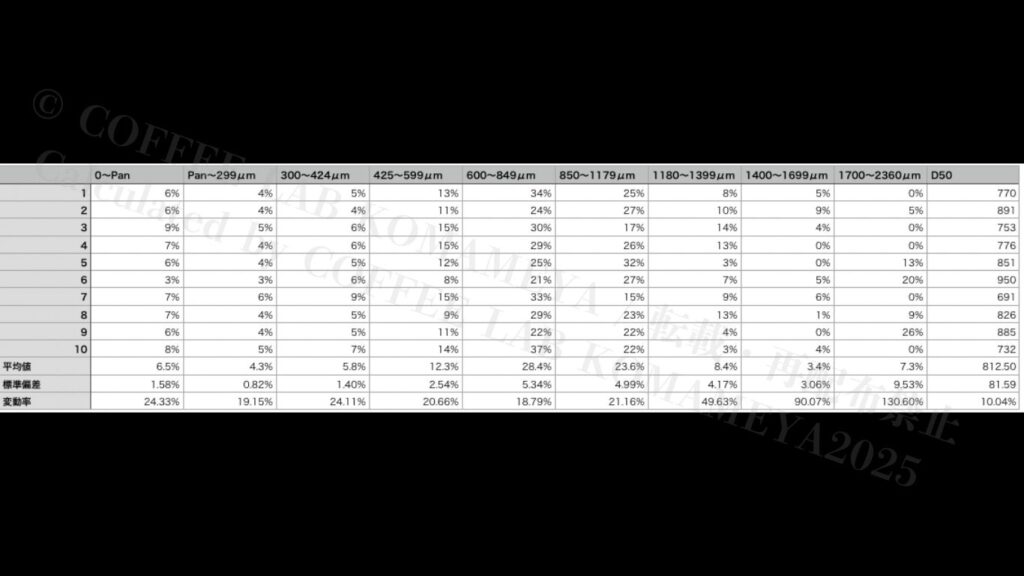

試しに、下記条件で検証してみましょう!

- 測定日時:2025/4/23 16:00

- 環境温度:21℃

- 相対湿度:60%

- 使用ミル:MAZZER Philos

- 挽き目 :90

- 検証回数:10回

- 検体の使い回し無し

- CM-200付属機器にて規定に従い検体を分離

- 国名:Panama(詳細情報はコチラ)

- 焙煎日時:4/16 17:00

- アグトロン値(表面):60.46

- アグトロン値(粉砕):73.26

- 変動係数(5回測定):0.69%《適正範囲》

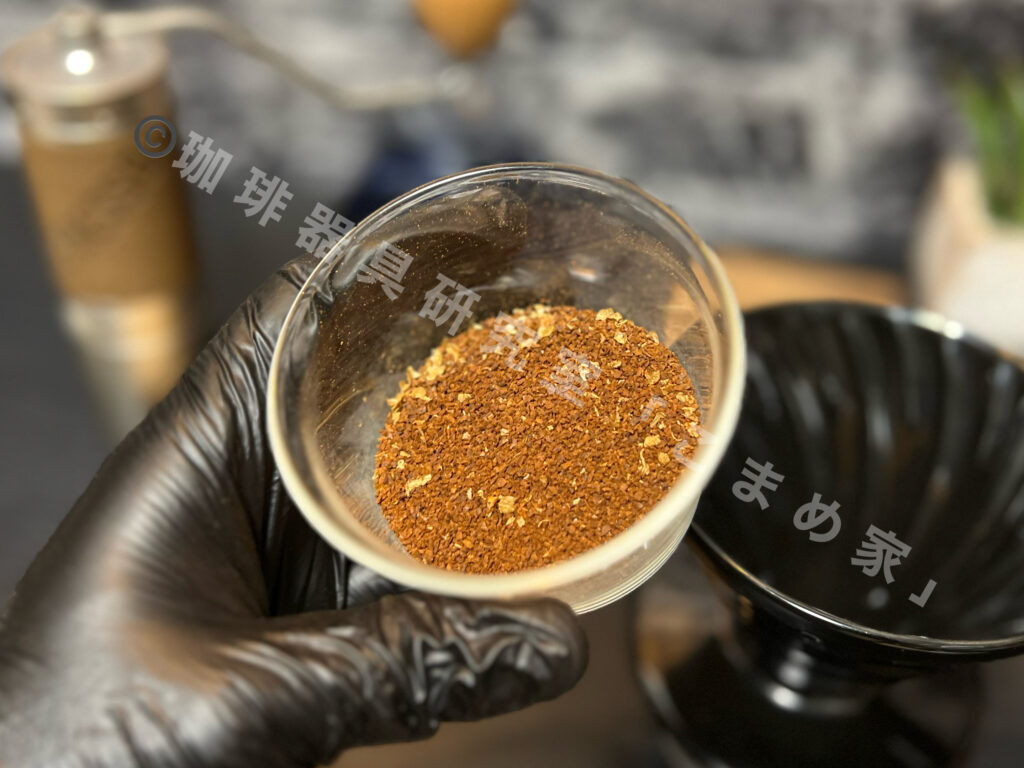

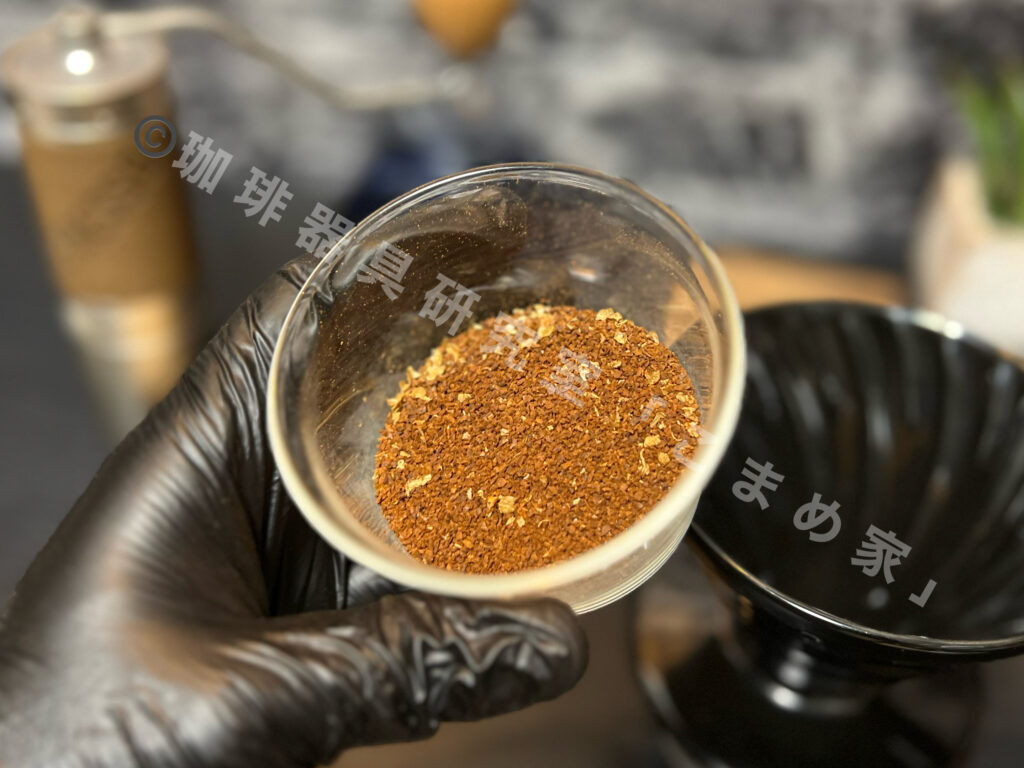

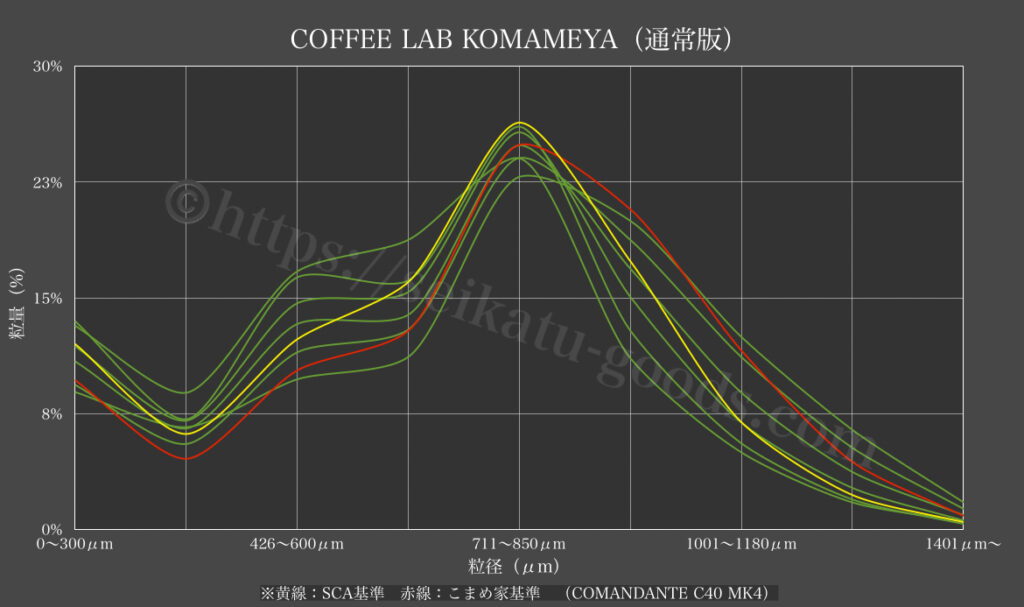

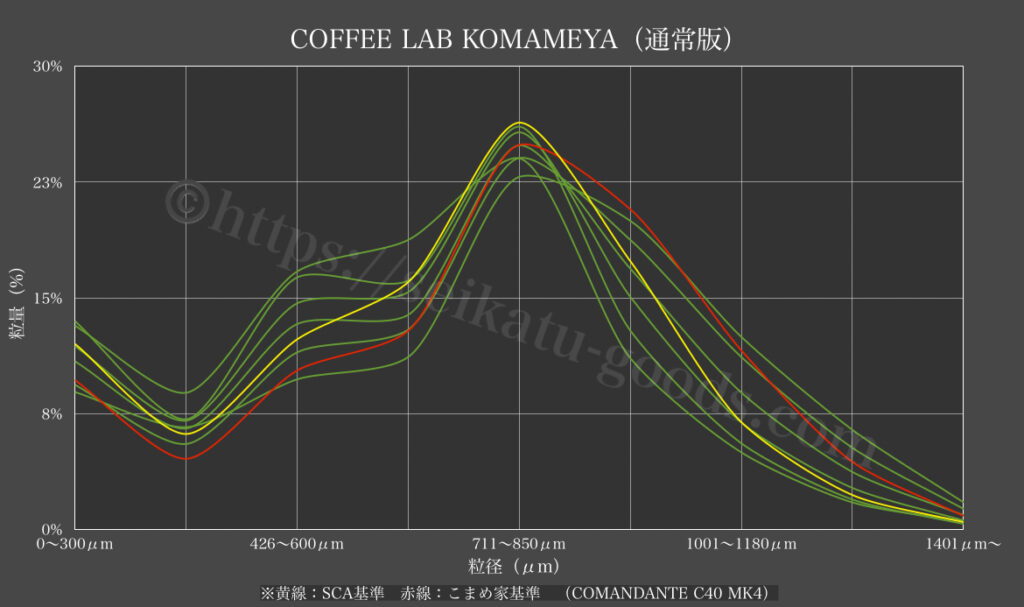

検体の重複を可能な限り抑え、光量のブレも対策したCM-200でも下記のような結果となります。

変動率は20%を超過するとブレ幅が”やや大きい”と判定できますが、各粒度における変動率は殆ど20%を超えています。

90%とか130%ってなんなん!?

測定結果に0がある場合に発生する大幅なブレですね

単純な解釈なら、たまに非常に粗い粉が混じっているという事になります。

しかし、MAZZER Philosの挽き目”90″における1,400μm以上の篩に残留する粉の割合は、例え100gの粉を用いても0.6~-0.8%程度しか発生しません。

という事は、この結果のブレは平面画像分析における典型的な誤認と推察できます。

一方で”D50″という粒度構成の中心となる変動率は10%と比較的少ないブレに落ち着いており、この分布が全く使えないわけではありません。

「細かいかな?」「粗いかな?」くらいの大まかな概要だけわかるってことやな

このように、画像分析は”未知のコーヒーミル”に対して大まかな挽き目を決める用途としては有効です。

何かしらの事情により急ピッチで挽き目を決める際に役立つ可能性がありますね!

せやけど、あたかも綿密に分析できているかのような誤解が生まれる表記方法やからややこしいな

情報を取得する際は”どのような方法で”検証されているかチェックしてみて下さい。

検体量が与える影響

粒度の検証結果をチェックする際に、検体量がどの程度であるかも重要です。

検体量がブレ幅に直結する要素やからやな

そもそもの検体量が少ない場合、全体に対するコーヒー粉1粒の重量・体積の割合は大きくなります。

つまり、偶然誤差が発生した場合の数値にバラつきが多くなるという事ですね

ウチは今までは40gの粉で検証してたよな

しかし挽き目が100段階以上などの場合、前後1段階の精密測定は非常に厳しくなります。

微粉量の結果にバラつきがあります。

具体的に1段階毎にどの程度精密な挽き目操作ができるか、そのミルの精密性にも関わる問題だもんね

じゃあ目安どう決めたらええん?

先ほど提示したJIS A1204が参考になりますね!

JIS A1204では、2mm以下の粒径の検体量目安を200g以上と定めています。

でも流石に量が多いから、ウチで記事用に使用する検証では100gが妥当やな

企業依頼に限っては200gで検証し、どこにもない精密な検証結果をレポートとして提出します!

検証の試行回数

正確な検証情報を提供するためには、試行回数も重要な要素となります。

検体量の話と同じで、偶然誤差が生じることがあるからですね

検証数を一定数取れれば、ミルの粉砕精度のバラつきも数値化できるしね〜

こちらの試行回数の検証については、改めて検証の結果を掲載する予定です。

検体情報の透明性

粒度検証において無視されがちな問題として、検体そのものの条件が不明な事は重大な問題です。

実際問題どのような解析方法を用いる場合でも、検体の前提条件の提示は殆どありません。

コーヒー豆の深煎りと浅煎りを割ればわかるけど、どう考えても硬さ違うもんね

当然破砕挙動は変わるよな

精選方法によるもの、焙煎方法でも硬度はコントロール可能な要素なので、検体そのものの条件が不確定な時点で粒度検証にあたっては致命的と言えます。

また、日数経過による劣化も破砕挙動に影響する可能性も十分考えられるでしょうね

つまり焙煎豆の問題だったにも関わらず、それがミルの性能として認知されてしまう危険性もあるのです。

じゃあ何を確定させておくべきなん?

- 焙煎日時

- アグトロン値(表面・破砕後)

- 破砕強度

特に同じロットの豆であっても、焙煎日時や焙煎の深さの違いは破砕挙動に大きな影響を与える可能性があるため要検証です。

一方で焙煎豆を変更する場合は、破砕強度も含めて近しい個体であるかどうかの検証も必要でしょう。

焙煎度が同じでも生豆硬度の個体差によって破砕挙動が変化する可能性があるため、焙煎豆を変更した場合には検証するべきです。

収穫年度が変更になった場合もチェックするべきやな

焙煎豆による破砕挙動の違いに関しても改めて検証結果を掲載予定なのでお楽しみに!

まとめ

粒度検証において確認すべき事項について改めてまとめると、、、

- 分析方法は何か?

- 検体量はどの程度か?

- 検証の試行回数は十分か?

- 検体の情報は明確か?

上記情報がどの程度明示されているのかによって、その情報源をどの程度信頼するか判断するべきです。

「AさんとBさんの意見が相違してるけどどっちを信じればいい?」みたいに、他人の主観情報に振り回されたらしんどいで

今はAIも誤情報を平然と拾ってくるし、それを当然の如く提示してくるから大変よ〜

つまり、これからはユーザー側にも高度なリテラシーが要求される時代になっているということです。

とても大事なのでもう一度言いますが、主観的情報なのか根拠に基づいた客観的情報なのか冷静に考えてください

見た目や使いやすさのレビューなら主観的な感想は重要やけどな

以上を踏まえてこまめ家では、検証面に関して可能な限り客観底情報を提示できるよう徹底していきます。

特に当店が通常の検査会社と異なる強みは”焙煎豆から検証の再現性を担保できる“ということです!

粒度検証に関しての意見・要望があれば、お問い合わせやコメント等よろしくお願い致します。

LINE会員に登録しておけば、記事の更新通知も受け取れるで〜

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] クリックして記事をチェックしてみる […]