こまめ

こまめこんにちは!関西のコーヒー器具専門店COFFEE LAB KOMAMEYAのこまめです

みなさんは「コーヒーの粒度は焙煎直後と翌日で違うのか?」「挽き目によって味の安定性に差が出るのか?」と疑問に思ったことはないでしょうか?

コーヒーの味に影響を及ぼす大きな要素として、粒度分布はコーヒーミルの性能を示すヒントとして用いられています。

挽き目の違いにより抽出速度や風味が変化することはよく知られていますが、焙煎後の経過時間によって粒度そのものに違いが生じるのか、あまり明確にされていません。

本記事では焙煎直後〜72時間、さらに10日後までのコーヒー粉の粒度分布を測定し、挽き目と味の安定性について検証しました。

- 焙煎当日からどの程度で粒度分布に影響が生じるのか?

- 検体となる豆の破砕に、ガスの含有量が影響を及ぼす可能性があるのか?

- 焙煎後に繊維質が劣化する等の可能性が、数値として表現される可能性があるのか?

それじゃチェックしてみよ〜!

焙煎後の日数で粒度は変わるのか?

コーヒー豆は焙煎直後と数日経過後で、粒度分布に変化があるのでしょうか。

一般的には「焙煎したてはガスが多く抽出に影響する」と言われますが、それが粉砕後の粒度分布にまで現れるのかは明確に示されていません。

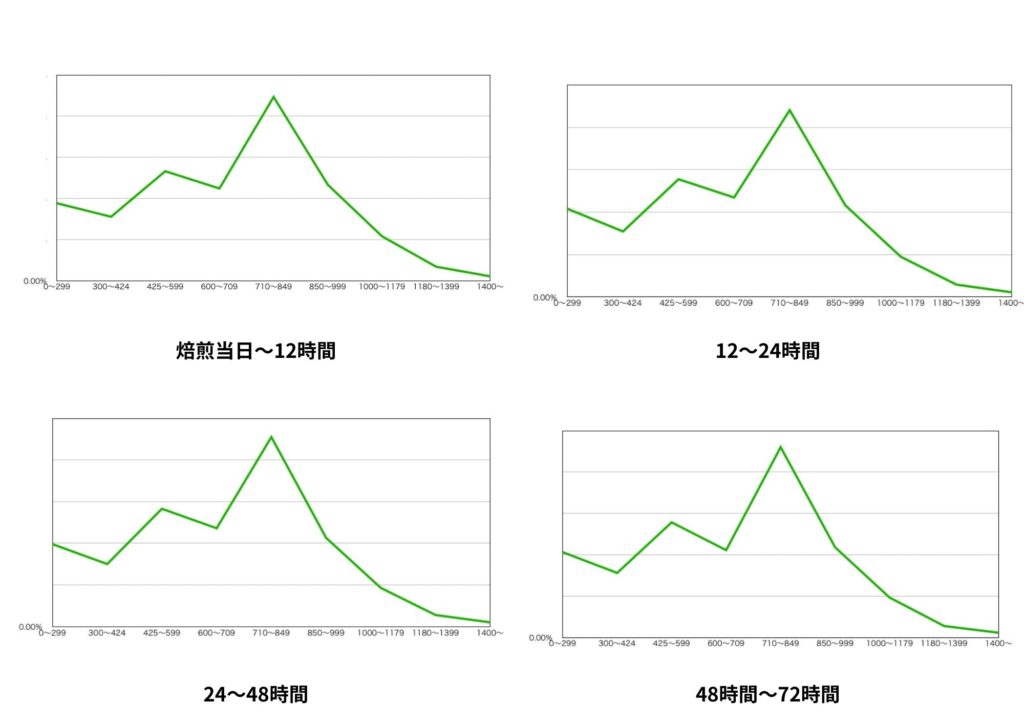

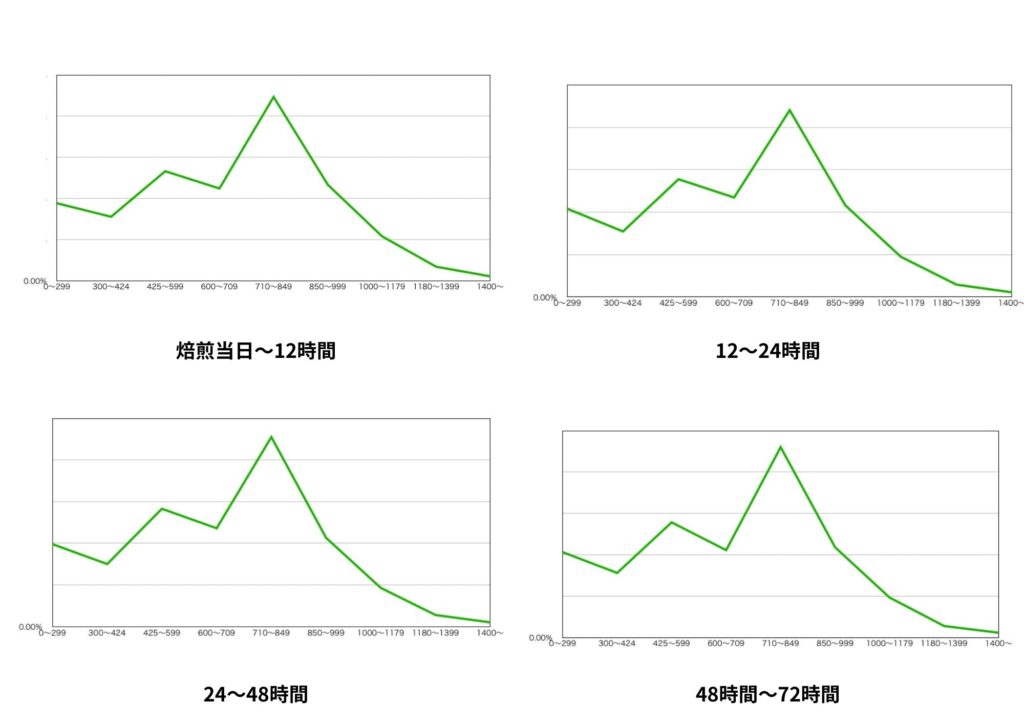

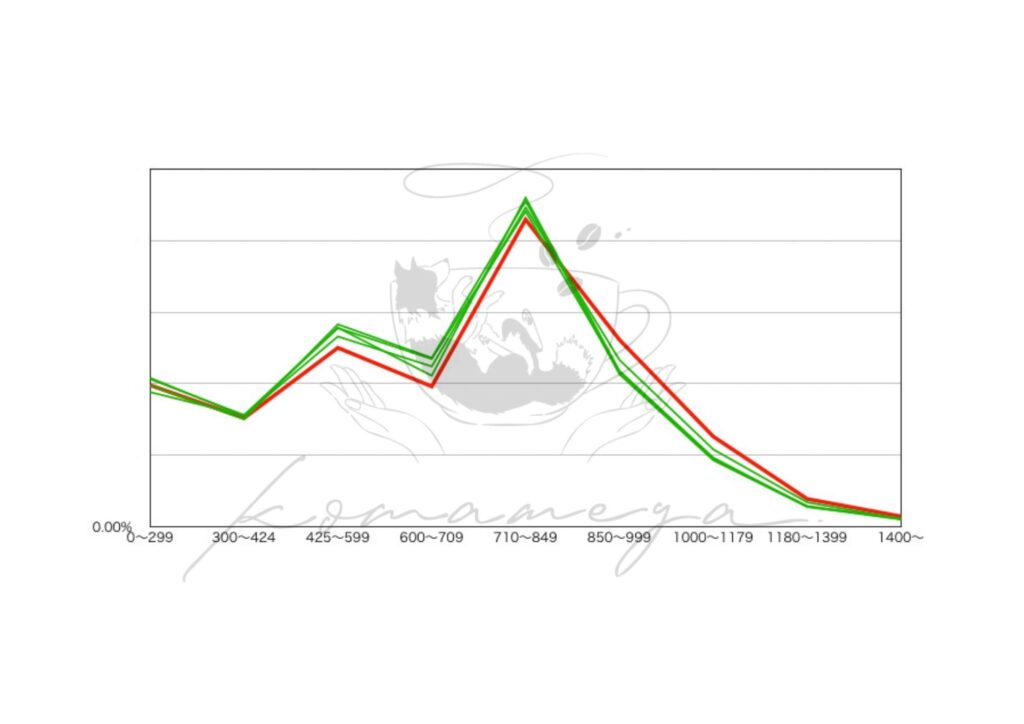

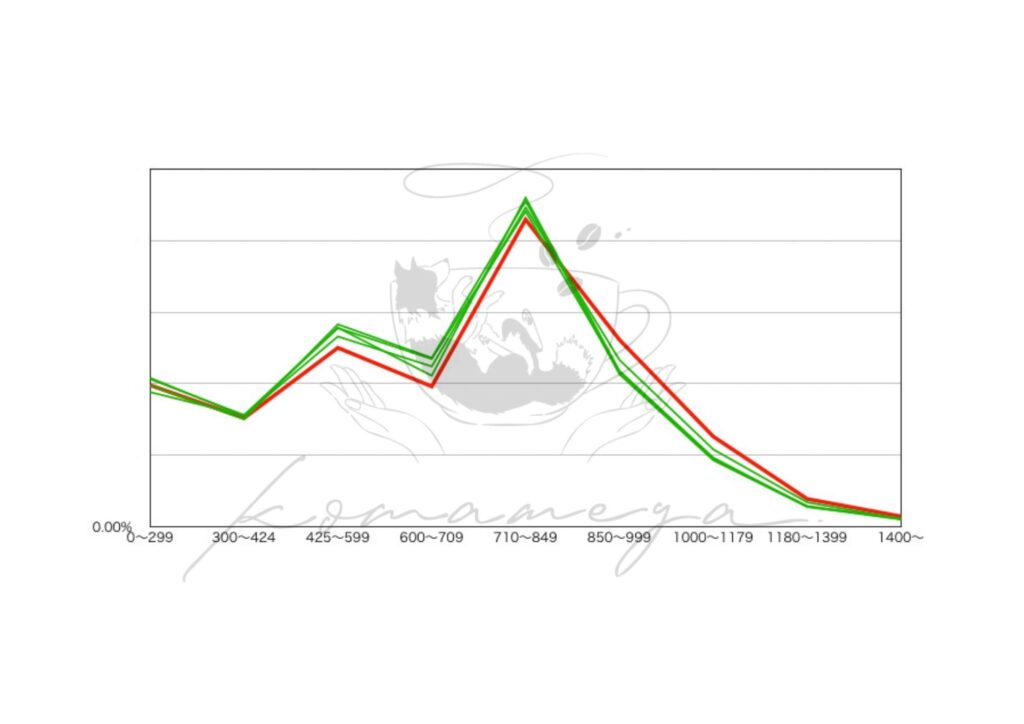

ですので今回は、焙煎当日・12〜24時間後・24〜48時間後・72時間後、さらに10日後までを対象に粒度分布を検証し、各粒度における偏差(バラつきを数値化した値)を確認しました。

焙煎当日〜10日後までの比較結果

- 国名:コロンビア

- アグトロン値(表面):57

- アグトロン値(破砕後):66

- 破壊強度平均:4.6kg

- 検体使用量:100g/回

- 振とう時間:10分

- 振とう幅 :一定(具体的数値は非公開)

- ロス率:0.2〜0.4%(1%を超えた場合、検証として不良)

- 検証回数:各1回

上記の条件にて測定の結果、主要な粒度帯(425〜849 μm)は焙煎直後から72時間後までほぼ変化せず、変動は±1 g前後に収まりました。特に710〜849 μm帯は最も安定しており、どの時間帯でも揺らぎは小さい範囲でした。

微粉(0〜299 μm)と粗粒(1000 μm以上)は変動率4〜8%の範囲で変動がありましたが、この帯域はそれぞれ全体の10%前後の占有率であることを踏まえると影響力は限定的と考えられます。

さらに10日後の測定でも主要帯域の標準偏差や変動係数は72時間以内と同等レンジに収まり、分布は安定していると言えます。

つまり焙煎後の時間が破砕に与える影響値は、実用上は誤差の範囲に留まると言えます。今回の検証においては10日目までだが、以降の日数経過でも影響は限定的と考えられる。

粒度のバラつきの大小の判断基準について

当店では粒度の偏差に対し「広い」「狭い」といった評価に客観性を持たせるため、土質工学や粉体工学で用いられる基準を参考にしました。

幾何標準偏差においては今回の主要帯域のバラつきが“狭い〜中程度”に収まり、粉体評価上の変動係数(CV%)は2〜3%程度(学術資料上では5%未満が基準)に収まっているため「安定」と判断できます。

まとめ

焙煎直後〜10日後まで比較しても主要帯域の粒度分布は安定しており、焙煎豆のガス含有量や繊維の劣化具合に大きな影響は受けない(あるいは限定的)ということがわかりました。

当検証の結論としては「粒度検証にあたって、焙煎後の日数は特筆して意識する必要性は低い」と判定できますが、焙煎豆の”硬度”と”品種等による違い”など、その他の要素が粒度分布に影響を与える可能性があるため、引き続き検体に関する検証が必要でしょう。

当検証は局所的な条件に焦点を当てた検証のため、具体的な検証数値の詳細な統計値(D10・D16・D50・D84、幾何標準偏差、加重標準偏差など)は一般公開していません。

コーヒー豆の検証に必要なデータとして有料PDFレポートにて販売は可能です。ご興味のある方は問い合わせフォームまたは各種SNSのDMよりお声掛けください。

コメント