こまめ

こまめこんにちは!関西のコーヒー器具専門店COFFEE LAB KOMAMEYAのこまめです!

先日の検証では、焙煎後の日数によって粒度分布がどう変化するかを取り上げました。

結果は”焙煎日数による偏差は誤差の範疇”となり、焙煎後の日数が粒度の誤差に繋がるというリスクは少ないことがわかりました。

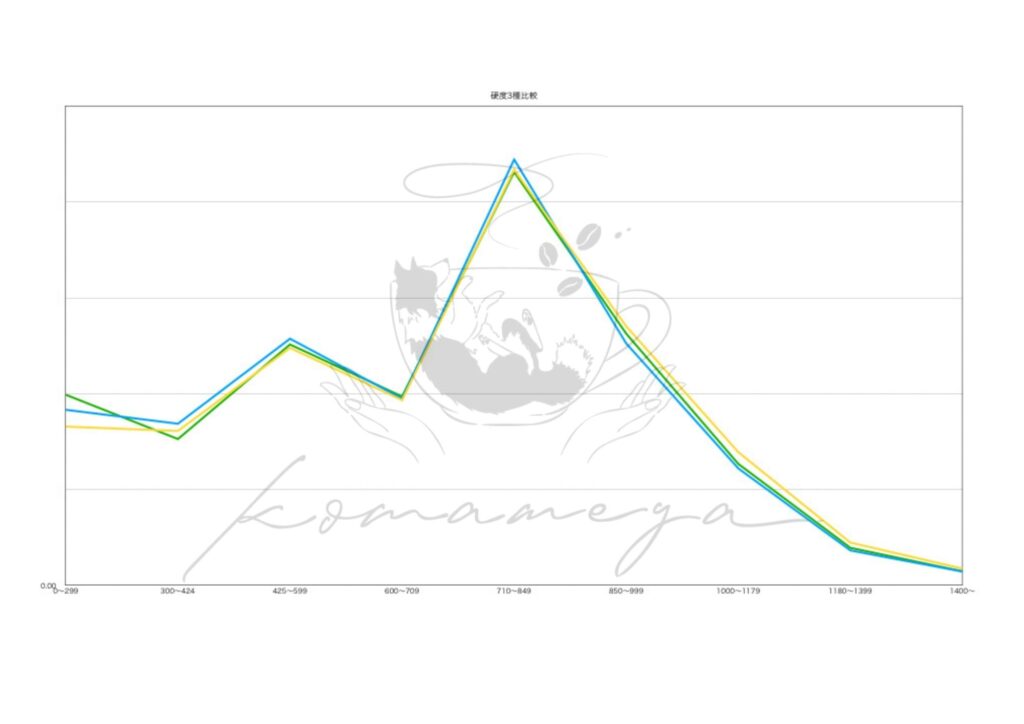

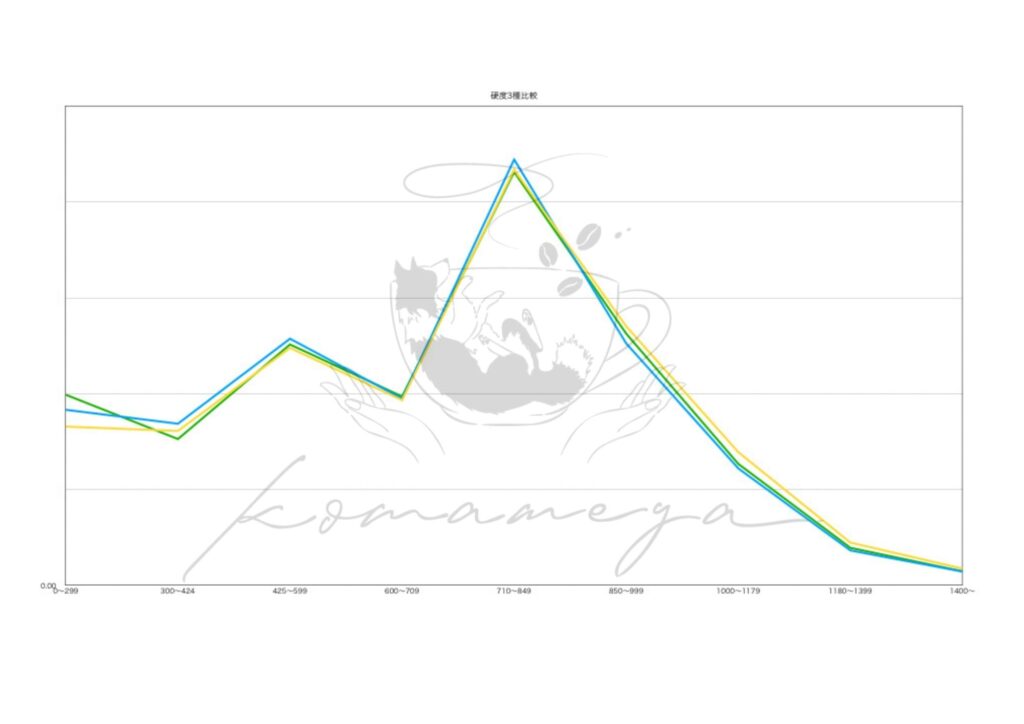

今回はさらに一歩進めて、下記の焙煎豆3種を比較し、「硬度の違い」が粒度分布にどのような影響を与えるのかを検証しました。

- 浅煎り→アグトロン値:70.84–83.84/硬度平均:約6.1kg/硬度中央値:5.75kg

- 中煎り→アグトロン値:58.98–71.10/硬度平均:約5.1kg/硬度中央値:5kg

- 中煎り(低硬度)→アグトロン値:AG61.64–70.98/硬度平均 約4.6kg/硬度中央値:4kg

各検体は同じ生豆を使用しており、焙煎後(最低24時間経過後)に30個の豆を用いて硬度を測定しました。

- 焙煎度だけでは説明できない”硬度”が粒度分布にどう影響するか理解できる

- 公開されている粒度分布の情報が、信頼性の高いものか判断することができる

- 焙煎豆の硬度を意識しながら挽き目や抽出を調整できる

また粒度の詳しい検証方法については、後ほどご紹介していきます。

検証内容と結果の概要

- 国名:コロンビア

- 検体使用量:100g/回

- 振とう時間:10分

- 振とう幅 :一定(具体的数値は非公開)

- ロス率:0.33〜0.43%(1%を超えた場合、検証として不良)

- 検証回数:各3回

今回の検証回数は各焙煎豆ごとに3回行い、硬度によって挽かれ方に偏差(バラつき)が生まれるのかも確認しました。

それぞれの硬度ごとの違いについて、下記の通り結果をレポートします。

※各分布は3回試験した平均値を表示しています。

- 浅煎り(硬度平均:約6.1kg/硬度中央値:5.75kg)

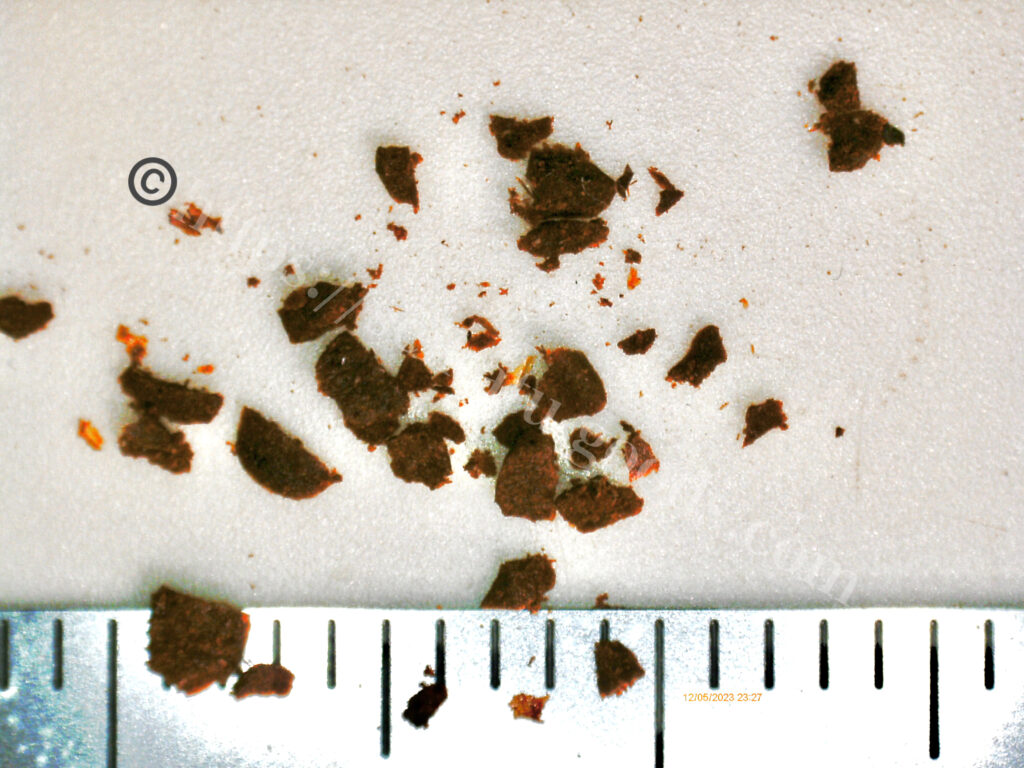

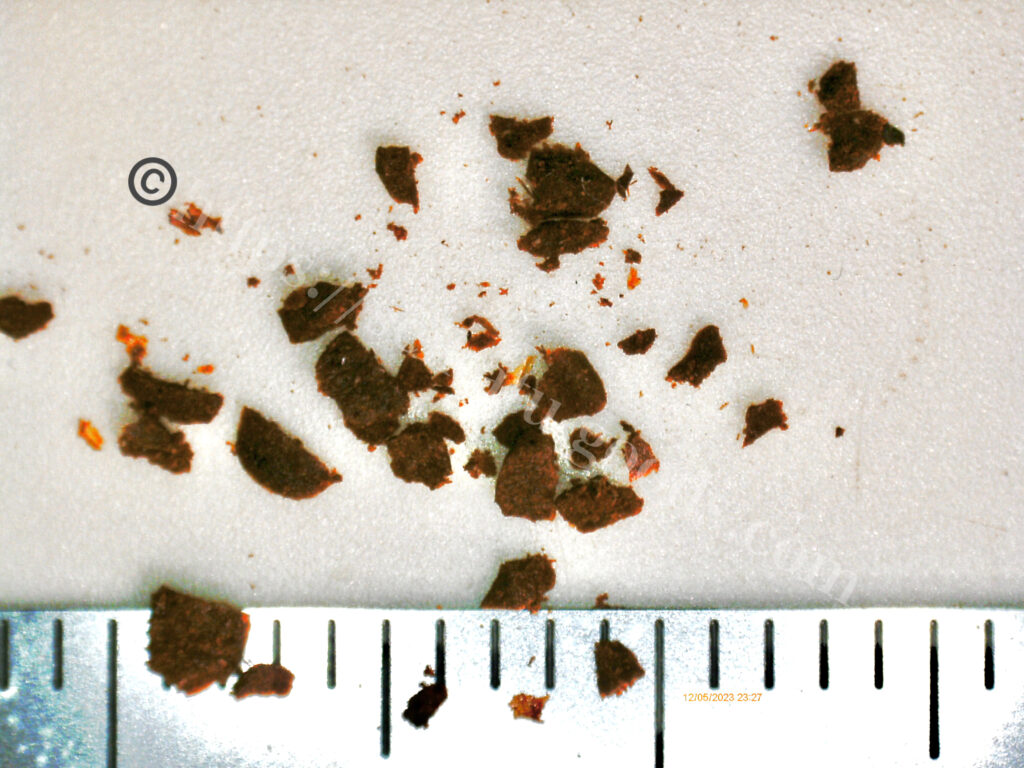

硬度が最も高く、他の2種と比較して1検証ごとの中心帯域(425〜849µm)・微分・粗粒の偏差が最も少ないです。850μm以上の粗粒の割合は全検体の中で高く、中心帯域から外れた粉の割合も最も多い結果となりました。 - 中煎り(硬度平均:約5.1kg/硬度中央値:5kg)

浅煎りより硬度が低めの検体。中心帯域は安定しているものの、微粉・粗粒は1回の検証ごとに結果にやや広い偏差が生まれていました。平均化すると浅煎りよりも粗粒が減り、中心帯域から外れた微粉が増える結果となりました。 - 中煎り②(硬度平均 約4.6kg/硬度中央値:4kg)

焙煎度は中煎りと同じながら、硬度が最も低い検体。検証1回ごとの偏差は小さいものの、3検体の中で最も微分量が多いことが示唆されました。

以上から、硬度が低いことで微粉が増えやすい傾向にあることが確認されました。

また焙煎度に関わらず硬度自体が低ければ数値に明らかな変動が確認されるため、同一検体で焙煎度を合わせてもロット違いや焙煎環境の変化(季節や湿度による変動)等で破砕挙動が変わる可能性が明らかとなりました。

故に粒度検証のデータを比較する場合は、使用する検体の硬度が一定であることが明示されていなければ「比較データが有効である」と断言することは難しいかもしれません。

粒度のバラつきの大小の判断基準について

当店では粒度の偏差に対し「広い」「狭い」といった評価に客観性を持たせるため、土質工学や粉体工学で用いられる基準を参考にしました。

幾何標準偏差においては今回の主要帯域のバラつきが“狭い〜中程度”に収まり、粉体評価上の変動係数(CV%)は2〜3%程度(学術資料上では5%未満が基準)に収まっているため「安定」と判断できます。

コーヒー豆の硬度と粒度分布の関係まとめ

改めて今回の検証から、硬度が柔らかい豆ほど微粉が増えやすい傾向が確認されました。

これは硬度が低い豆がミルの刃で砕けやすく、細かい粒子が発生しやすいためと考えられます。

そのため、ドリップ等の抽出においても焙煎度に関わらず硬度の低い豆を使用すると微粉が増加し、詰まりや抽出効率に多少なりとも影響を与える可能性があります。

今回の検証では同一の豆を使用しましたが、例えば豆の品種が違う等で平均硬度・中央値が近しい豆を使用した際に挙動は同一になるのかも今後検証していきます。

また当検証は局所的な条件に焦点を当てた検証のため、具体的な検証数値の詳細な統計値(D10・D16・D50・D84、幾何標準偏差、加重標準偏差など)は一般公開していません。

コーヒー豆の検証に必要なデータとして有料PDFレポートにて販売は可能です。ご興味のある方は問い合わせフォームまたは各種SNSのDMよりお声掛けください。

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] 焙煎度・硬度と粒度分布の検証をチェックしてみる […]